Hace tiempo te conté cuando un perro atacó a mi hermano. Éramos niños, yo tenía nueve y él siete. Mi papá nos llevaba al parque cercano. A veces andábamos en bici, otras jugábamos futbol, usábamos la avalancha o simplemente hacíamos cualquier cosa divertida. Ese día fuimos a jugar

Para llegar al parque, había que doblar en la esquina y recorrer toda la cuadra donde estaba la tiendita. Era un trayecto conocido, casi ritual. El parque, una manzana entera de árboles altísimos, nos esperaba como un santuario verde. Recuerdo los zanates cantando, heraldos de cada una de las mañanas de mi infancia.

Frente a la tiendita, una casa olvidada por el tiempo albergaba un carro viejo, corroído por el óxido. En la cochera, un perro que parecía un lobo blanco y negro, con ojos salvajes y ladrido furioso, acechaba. Era una bestia enorme, contenida por un cancel demasiado pequeño. Siempre intentaba saltar la reja entre gruñidos quejosos, sus garras arañaban el aire, pero nunca lo lograba. Parecía retenido por una costumbre invisible más que por la fuerza de los fierros viejos.

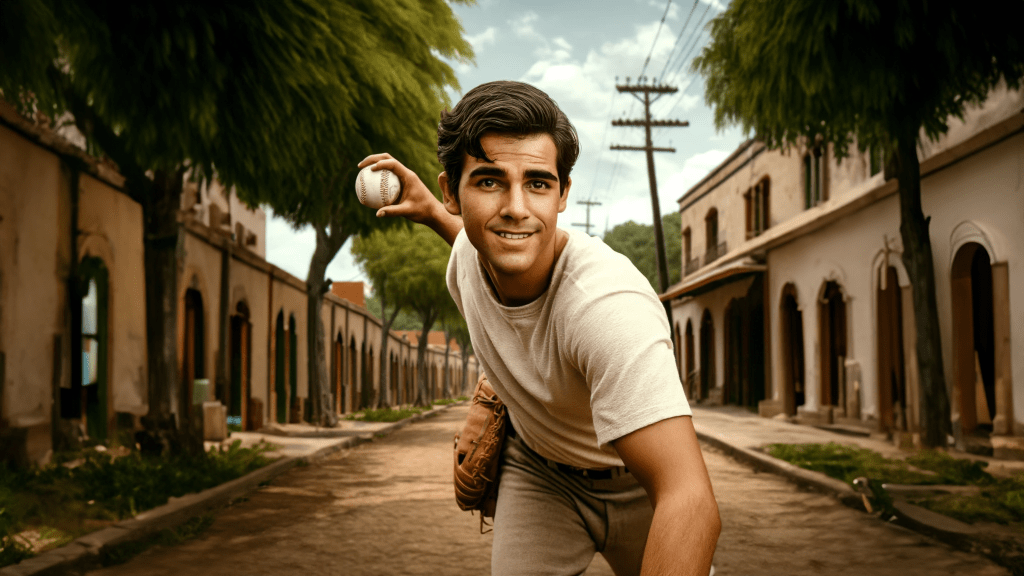

Ese día, íbamos los tres. Mi hermano y yo llevábamos los guantes, y mi papá las pelotas y el bate. Nos adelantamos, emocionados, mientras mi papá nos lanzaba la bola desde el camino. Al llegar a la esquina, mi hermano perdió un pase; la pelota rodó hasta la banqueta de enfrente, donde estaba la tiendita. Se cruzó para recogerla. Yo quedé a media calle, cerca del carro de la casa olvidada.

Tenía los ojos fijos en la pelota cuando a mi izquierda, como un rayo, una figura blanco y negro irrumpió con un estruendo de ladridos y aullidos. Ese día, la pequeña reja que contenía a la enorme bestia estaba entreabierta. Mi hermano lo vio y se quedó petrificado, medio agachado, sin recoger la pelota. Lentamente, su rostro se transformó en una mueca de terror. Yo, paralizado por el miedo, no pude pensar; todo fue un torbellino.

El perro avanzaba hacia mi hermano, con dientes como cuchillos y el hocico abierto; parecía una imagen del infierno. La calle no era muy ancha; yo estaba a unos cinco metros de mi hermano y la bestia de pesadilla entre nosotros. No sé por qué no me atacó a mí, si yo estaba más cerca y de espaldas, una presa fácil.

No alcancé a reaccionar; todo pasó en un suspiro, aunque al recordarlo, se siente como una eternidad. El tiempo se detuvo, dándome la oportunidad de hacer algo, de proteger a mi hermano. Pero no supe hacer nada.

El perro estaba a punto de alcanzarlo cuando a mi derecha, escuché una serie de chiflidos, agudos y cortantes, que atravesaron el aire como dagas. Los sonidos agudos envolvieron los aullidos del perro. Pude ver a mi papá desde la esquina, con el porte de un pitcher, chifló y lanzó un proyectil invisible a mis ojos, que impactó en el estómago del perro.

Los aullidos se transformaron en los gemidos de un cachorro herido, y el perro, con el rabo entre las patas, se metió en su casa. Mi papá, con una calma inquebrantable, nos agarró de donde pudo y nos llevó al parque. En ese momento, yo pensaba que no había nada que pudiera asustarlo; ni siquiera le daba miedo bajar a la cocina por la noche. Era una roca en medio de la tormenta, un guerrero dotado de una fuerza invisible. Estuvimos lanzando en el parque toda la tarde. Luego, la vida continuó.

Dentro de la aparente calma de mi padre, habitaba una fuerza primordial, una capacidad de desatar lo mejor de sí mismo en el momento justo. Cada padre lleva en su interior una energía invisible que, en los instantes necesarios, le confiere los poderes de un héroe cotidiano. Con el paso del tiempo, su figura se engrandece en el alma de cada hijo, transformándose en una presencia eterna que guía y protege, como un faro en la tempestad, como una luz que nunca se apagará.

Deja un comentario